2022.11.08

ワインやビール・日本酒は、ウィスキーより二日酔いになりやすい?

日本アロマ蒸留協会 代表 河内です。

さて 本日は、協会が推奨する、キッチン蒸留についてご紹介します。

(一社)日本アロマ蒸留協会では、日々の暮らしの中で、手軽に体に負担の少ない飲料グレードの芳香蒸留水をを抽出する方法として、

「キッチン蒸留」という蒸留手法を推奨しています。

これは、通常の精油を抽出するために、蒸留を行う水蒸気蒸留法とは、目的も異なります。

キッチン蒸留と、いわゆるアロマセラピーで行っている蒸留との違いについて少し説明させていただきますね。

水蒸気蒸留法 ⇒ 精油やフローラルウォーターを 抽出する方法 というイメージが強いですが、蒸留という技術は、

なにも精油やフローラルウォーターを得る目的のためのものではありません。

たとえば、ワインは、ブドウから作られますが、そのワインを、蒸留すると、ブランデーになります。

ブランデーは、芳香蒸留水と同じというわけですね。

ビールを蒸留すると、ウィスキー(材料:大麦など)ワインを蒸留すると、ブランデーができます。

実は、芋焼酎は、サツマイモからの蒸留酒です。

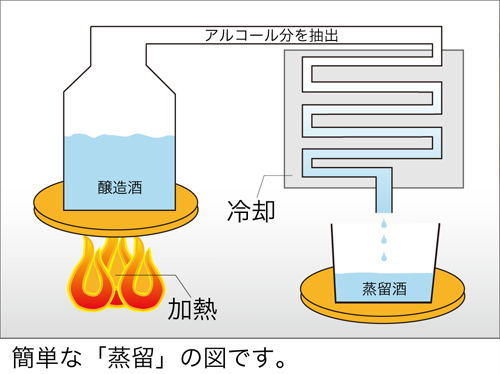

簡単にいうと、<醸造酒>に<蒸留>という工程を加えたものが、蒸留酒といわれるものです。

これはブランデー蒸留機だそうです。(画像をお借りしました)

ここでも蒸留という技術がしっかりと使われています。

この蒸留のために、必要となる蒸留器は、紀元前 300 年代、 アリストテレスによって使用されたことがわかっています。

彼は、海水から蒸留器を使って、真水を蒸留したことも有名ですが、 アリストテレスは、蒸留することによって、

水の要素をとりさり、純粋な酒のエキス分だけとりだし、はじめてブランデーを作ったともいわれていますよ。

・焼酎

・ブランデー

・ウオッカ

・ウィスキー

これらが、いわゆる蒸留酒と呼ばれるものです。

「蒸留酒」の種類は、その土地特有の原料を使っていたり、その使う部分が違っていたりと、バラエティに富んだものが、

それぞれの土地に根付いています。

この点は、アロマセラピーも同じ。

産地によって、その土地特有の、特徴ある精油が蒸留されています。

同じ精油でも産地によって香りが異なりますし、蒸留する部位によって 異なる香り(成分) が 蒸留できます。

この蒸留技術が、どんどん発展していき...現在に至るわけですが...

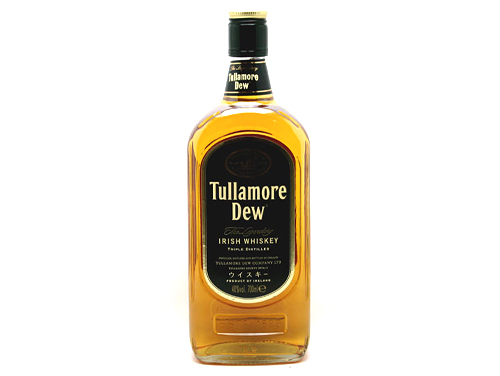

ウィスキーの蒸留の歴史を紐解くと、起源は 12 世紀ともいわれています。

アロマの世界で有名なアビケンナが、 バラを蒸留して、バラ水を得たの10世紀。

長い歴史をかけて どんどん 蒸留技術が磨かれていったといわれています。

お写真のアイリッシュウィスキーは、3 回蒸留することで有名です。

(精油の蒸留も 一回とはかぎりませんが、このお話はまた別記事で)

原酒を蒸留するとアルコール度数が、約 3 倍になり、70%弱の水が残るといわれています。

醸造酒を蒸留すると蒸留酒になるわけですが、この二つの成分の違いをみると、

もっとも大きな違いはアルコールの種類の数です。

醸造酒は酵母による発酵のあと、特に処理をしないので数十種類のアルコールが含まれています。

そして、このアルコールの種類の多さが、味の複雑さを醸し出しています。

・ビール

・ワイン

・日本酒 などが、こちらにあたりますね。

それに対して蒸留酒はこれら<醸造酒>を一定の温度で温めることで その温度で揮発するアルコールのみを摘出しています。(アルコールは、水より沸点が低いです)

蒸留酒の、ウイスキー、焼酎に含まれるアルコールの種類は、よってほぼ1種類のみ!!

余談ですが、肝臓の処理能力は摂取したアルコールが1種類であれば、非常に効率よくアルコールを分解できるといわれていますから、数種類のアルコールを一度に摂取することになる、ワインやビール・日本酒は、ウィスキーや焼酎より二日酔いになりやすいお酒といえます。

ただし、蒸留するとアルコール度数は上がります。

単式蒸留を 1 回行うと、7 度位だった度数は 34 度位になり、3 回蒸留すると、68 度くらいと いわれていますよ。

ウィスキーや焼酎は水等で希釈して飲むことが多いですから、結果、飲用する際は、アルコール度数は下がるというわけ。

長々と 書いてしまいましたが、ここで言いたいのは...

蒸留という技術は、アロマセラピーだけのものではないという話。

そして、実は、水蒸気蒸留法によって得られる蒸留成分は、アルコールに近い部分があります、というお話です。

アートゥルウォーターは、実はブランデーと似ている、ということですね。

私たちが、推奨するキッチン蒸留®は、あくまでも食を目的として アートゥルウォーターを得るために、蒸留していきますので、

日本でアロマセラピストさんが、行っている水蒸気蒸留法とは、少し蒸留する目的が 違います。

もちろん、原理は一緒ですし、スキンケアなどにも同じように使えるのですが(スキンケアには、とっても相性がいいのですが、それもまた別記事で書きます。)

飲用できるということを目的に キッチン蒸留しますので、私たちは、そちらをアートゥルウォーターと 名付けました。

一般社団法人日本アロマ蒸留協会公式ロゴマークです。

一般的な水蒸気蒸留法は、精油や芳香蒸留水を得ることが目的なので、

蒸気水(アートゥルストック・蒸留するために入れたお水)や蒸留した残債(アフターアート ゥル)は、処分してしまうか、お風呂に入れるなどして活用される位でしたが、 キッチン蒸留®では、それらもすべて丸ごといただこう! ということを提案しています。

(それゆえ、素材の選び方、扱い方には、コツがいります。)

キッチン蒸留®によって得ることができる3つのアートゥル。

アートゥルウォーター(ノンカロリーのおいしい蒸留水) アフターアートゥル(やわらか素材) アートゥルストック(お出汁) それぞれが 異なる香りをもち、魅力的なのですね。

キッチン蒸留®は、毎日の暮らしに蒸留文化を根付かせることが目的なので...

・手軽に ・キッチンで手間なく ・となりで炒め物をしながらでも(場所を取らない) ・すべてのパーツがすみずみまで綺麗に洗える(衛生的) ・片付ける場所も取らない などが、特徴です。

一握りの素材があれば、いつでも蒸留できちゃうのも魅力!

数百グラムの素材が必要ということもありませんので、経済的で 毎日でも手軽に蒸留でき てしまいます。

片付けもとっても楽! 片付けも楽ちんですから、忙しい方にもぴったりです。

蒸留する素材の分量が少ないので、精油の採出量は非常に少ないですが(野菜などはとれません)

当協会では、精油の飲用はすすめておりませんので、あくまでも飲用に適する形で芳香蒸留水のみ蒸留することが大切になります。

これも、キッチン蒸留®のポイントのひとつ。 (とはいえもちろんハーブなどを蒸留しますと、精油はとれますので、それはそれでアロマセラピー的な使い方をご案内したり、 しっかり除去していく方法などをお伝えしていきます。)

いろいろな蒸留器を数年かけて試してきましたが、どうしてもキッチン蒸留®に向くものが見つけられず、 当協会では、キッチン蒸留に最適な蒸留鍋も開発しました。

キッチン蒸留®は、世界でも初めての蒸留になりますので、日本の伝統文化もお伝えできるよう、

有田焼にて制作。特許取得済。

蒸留のみならず お鍋として そのまま使用いただけます。

(素材によって注意が必要なので、講座で ご案内しています)

スタイリッシュで かわいくて…...。

キッチン蒸留の条件をすべて満たしてくれるように、型づくりから始めました。入れ子式になっていて 片付ける場所もとりません。

3つのアートゥルを食に生かすことで、新しい味覚を発見していただきたいと思います。

アートゥルウォーターのある暮らしは、実は、美容・健康にもつながります。

香りある生活を実践していくと、本当にいろいろなことが、かわっていきます。

アートゥルウォーターの魅力を、どんどん 提案していきますし、協会員の皆さんと一緒に、発見していきたいと思っています。

スーパーへ行くと、何を蒸留しようかと、わくわくすることになるでしょう。 キッチン蒸留® 生活で、香りある暮らしはじめませんか?