2025.11.07

【書の道①】 書道との出会い─名前をキレイに書きたくて始まった道

書道との出会いは、20代後半のころでした。

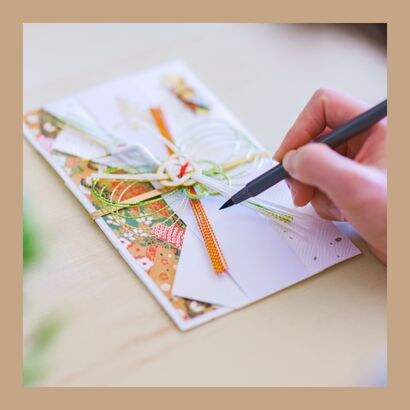

ご祝儀袋などに筆で名前を書く機会が増えた時、「筆で美しく文字を書けるようになりたいな」と思ったのがきっかけです。

その頃、父から「お姉さん(=私の叔母)が今も書道教室を続けているよ」と聞き、思い切ってその門を叩きました。

最初は「自分の名前がきれいに書けるようになればいい」という軽い気持ちでした。

けれど、先生の教え方が私にぴったり合っていたのか、次第に「いつかこの教え方で自分も書道教室を開きたい」と思うようになっていきました。

学生時代は書道が嫌いだった私

実は、学生の頃の私は、書道の時間が大の苦手でした。

お手本を見てその通りに書いたつもりでも、なぜか評価されず、

むしろ元気よく太い線を思い切り書いた作品が表彰されることに、子どもながらに納得がいきませんでした。

「どうして?」「お手本を真似しても評価されないのはなぜ?」

そんな疑問を抱えたまま、書道の時間は空虚な時間でしかなかったのです。

「名前から始める」教え方に感動した日

大人になって再び書道に通うことになった私は、まず「自分の名前」を練習することから始まりました。

先生は、いきなり筆を持たせず、最初は鉛筆で名前を書かせました。

「人生で一番書くはずの文字がきれいに書けなかったら、他の文字を書いても上達しないから」と。

その言葉に私はハッとしました。

たしかに、自分の名前ほど日常的に書く文字はありません。

“自分を表す文字”を丁寧に書けるようになることから始まる——

その教えに深く納得し、夢中で練習を続けました。

書の本当のお手本を知る

ある日、私は先生に、かつて抱いていた“お手本への疑問”を話しました。

すると先生は穏やかにこう言いました。

「お手本はあるよ。本当のお手本は、中国の古典にある書家たちの書なんだよ。」

そして先生は『五體字類(ごたいじるい)』という辞書を見せてくれました。

そこには、歴代の名書家の筆跡が集められ、同じ文字でも、書家によって“止める”“はねる”が違う——つまり、正解がひとつではない世界が広がっていたのです。

その瞬間、学生の頃に感じていた不条理が一気にほどけました。

書には「答え」がある。

それは“誰かの評価”ではなく、“先人たちの美の探究”の積み重ねの中にある。

そう気づいたのです。

先生は最後に、こんな言葉をくださいました。

「私のお手本は、私の癖が入ったお手本。本当のお手本は古典の書家たちから学ぶこと。そうしたら私がいなくなっても、この辞書を使って学んでいけば大丈夫だからね。」

その言葉に深く感銘を受け、私は「書道を学び続けたい」と心から思いました。

そして今、あの時の先生のように——誰かに“書の魅力”を伝える立場になりたいと願うようになったのです。

📩 メールマガジン登録はこちら

🖋 Instagram

🐦 X(旧Twitter)

🪶 お名前書きレッスン:自分の名前に“心”を込めるレッスン。オンラインでも受講可能です。

🪷 オーダーメイド書:アート作品

🪷 命名書ギフト

📫 一般社団法人 お名前書道協会

Mail:onamaeshodo.kyokai@gmail.com

公式サイト:https://tsuku2.jp/onamae_shodo