2025.11.04

【書のことば】[余白]余白が語る美──「書かない部分」に宿る力

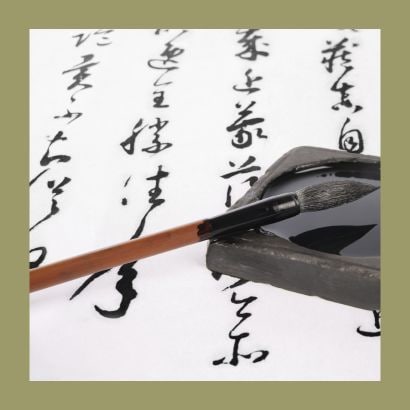

書は、墨で描かれた線によって成り立っているように見えますが、

実は「書かれていない部分」──余白こそが、作品全体の印象を左右しています。

書の魅力は、黒い線の美しさと同時に、白い空間の静けさにあります。

濃淡が描く奥行きが“立体の美”だとすれば、余白がもたらすのは“呼吸の美”。

書は、線の中に動きを、空白の中に静けさを宿す芸術なのです。

● 余白は、沈黙の中の言葉

文字の合間にある白い空間──それはただの「空き」ではありません。

そこには、書き手の呼吸、間合い、そして心の余裕が現れます。

筆を置いてから次の線に向かうまでの「間(ま)」にこそ、

書のリズムと生命が息づいているのです。

たとえば、同じ文字でも、余白の取り方ひとつで印象は大きく変わります。

線と線の距離が詰まりすぎると、息苦しさを感じ、

広くとりすぎると、緊張感が失われてしまう。

絶妙な余白のバランスによって、作品全体が調和し、静かな力を放ちます。

余白とは、言葉で語らずして語る領域。

墨が「陽」だとすれば、余白は「陰」。

陰陽が互いに引き立て合うことで、書は完成します。

書は、音楽でいえば「休符」のような存在を内に持っているのです。

● 「間」がつくる美しさ

筆を動かすとき、書き手の心は自然と呼吸とつながっています。

筆を入れる瞬間の息、筆を離すときの吐息。

そして、次の線に向かうための小さな沈黙──この「間」こそが書の命です。

美しい書は、墨の線だけでなく、「間」が美しい。

余白の取り方に心の落ち着きがあり、

無理のない筆運びの中に、自然なリズムが流れています。

一文字の中にも間があり、

一行、一枚の構成の中にも間があります。

その全てが呼応し合うことで、作品全体がまるで音楽のように響き合うのです。

書は、ただ書くのではなく、置くもの。

筆を置く場所、止める位置、離す瞬間──

その一つひとつが余白を意識してこそ、美しさが際立ちます。

● 書は、余白によって完成する

多くの人が、初めのうちは「線を上手く書こう」と意識します。

けれど、上達するにつれて次第に「線と線の間をどう生かすか」を考えるようになります。

つまり、書の美しさは、書かない部分によって決まるのです。

余白は、書き手の“心の状態”をそのまま映します。

焦っていると間が詰まり、心が穏やかであれば自然と広がる。

紙面の中に現れるその空間は、書き手の呼吸のリズム、心の静けさの証でもあります。

日本の美意識には「間」という言葉があります。

それは単なる空間ではなく、“気配”や“余韻”を含んだ感覚。

書の余白もまた、見る人の想像力を誘う余韻の世界です。

墨の線の中に動があり、余白の中に静がある。

その対比こそが、書の真のバランスであり、完成の形です。

● 書は、光と影の共演

書を眺めるとき、私たちは自然と黒い線に目を奪われます。

けれど、その線が美しく見えるのは、背景の白があるからこそ。

まるで夜空の星が闇によって輝くように、

墨は余白の中でこそ、いっそうの存在感を放ちます。

書は、光と影、音と静寂のように、相反するものが調和する芸術。

「書くこと」と「書かないこと」、その両方が等しく意味を持ちます。

そしてその間に流れるのは、言葉では言い表せない“気”のようなもの。

筆を持つ手が止まり、紙面の静寂に耳を澄ませた瞬間、

そこに書の本質──“余白の美”が立ち上がるのです。

書は、墨で描く詩であり、余白で奏でる音楽。

濃淡や線の美しさに心を奪われたあとに、

その線と線の間にある静かな空間を見つめると、

そこには、書き手の呼吸や祈りのようなものが確かに息づいています。

書は、線で語り、余白で聴かせる。

その静と動のあわいにこそ、真の美が宿っているのです。

---------------------------

---------------------------

🪶 お名前書きレッスン:自分の名前に“心”を込めるレッスン。オンラインでも受講可能です。

📫 一般社団法人 お名前書道協会

Mail:onamaeshodo.kyokai@gmail.com