2025.11.06

「なぜこんな間違いをするの?」と言っていませんか?

ケアレスミスに悩む親御さんへ

「なぜこんな間違いをするの?」

あなたは子どもにこんなこと言ったことがありませんか?

というのは。

もうすぐ受験だというのに。

考えられないようなミスを連発するからです。

しかも中学受験まであとわずか。

あとで解き直すとちゃんと解けるのに。

変なミスをしてしまいます。

模擬試験が終わって。

解き直しで「あっ」という風に気づいて直すミス。

あるいは自分自身も「何でこんなミスをしたのかわからない」。

そんなミスです。

ケアレスミスの2つの種類

ミスをするというのには。

大きく分けて2つのタイプのミスがあります。

そのミスは以下の2つです。

1. みんながやるようなミス

2. その子独自のミス

1つ目のミスは。

塾や家庭教師の先生が注意事項として言ってくれます。

実際にこのミスは注意することで。

ケアレスミスを防ぐことができます。

一般的に多いのが。

「転記ミス」「計算ミス」「漏れ」

です。

こういったことはよくあることです。

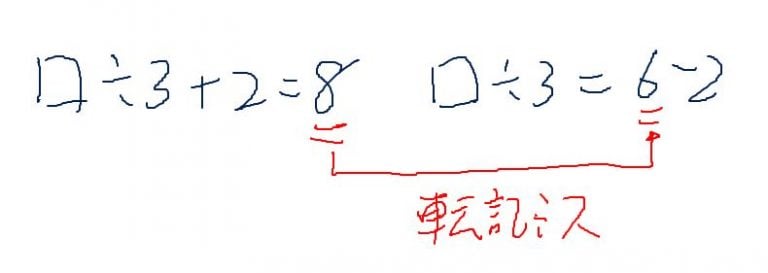

例えば、算数なんかで。

写し間違いをするというミスもあります。

また、単純に計算ミスという場合です。

あるいは中学生で言うと。

英語によるスペルミスです。

「気をつけなさい」では直らない

これに対して。

「気をつけなさい」

と言って注意しても解決しません。

というのは。

本人も気をつけていて。

「ミスをしたくてやっているわけ」ではない

からです。

一番まずい言葉

一番まずいのは。

単純に「うっかりしただけ」と流してしまうことです。

実際テストが返ってきて。

こんな言葉が出ていると要注意です。

「単純な計算が違っていた。計算ができたらあと10点プラスだったのに」

「これは単純なミス。わかっているのでこれで言うと実力は90点」

と。

間違っても親御さんが。

「この子は実力があるのに。計算ミスがなければ90点が取れたのに」

なんて言わないでくださいね。

というのは。

その子が「ケアレスミスも含めたのが自分の実力」だと勘違いしてしまうからです。

実はケアレスミスも実力のうちです。

どうやってミスを防ぐのか?

ミスは。

「気をつけなさい」

と言って直るのであれば。

こんなに楽なことはありません。

ミスはそもそも。

「やり方が間違っている」からミスをする

のであって。

そのやり方を変えればいいのです。

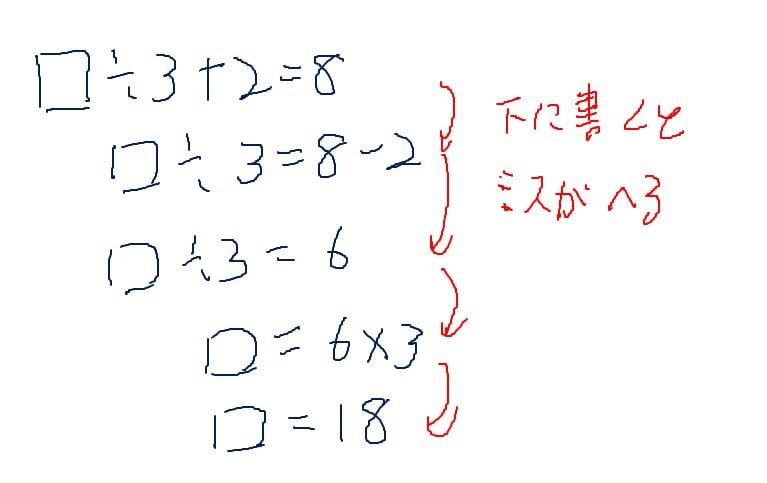

方法1:やり方を変える

算数など転記ミスがあるとき。

転記ミスがあるのは。

「元と転記先が離れている場合」

が多いです。

そういったときは。

「転記先と転記元を近くする」

と転記ミスが減ります。

また、見直すときも。

「3×5」で解いていたら。

逆に「5×3」で解き直す。

といった見直し方法も変えてみると。

間違いが見つかります。

方法2:チェックリストを作る

これは小学生ではないですが。

中学生の英語では。

よくする間違いでは次の3つと言われています。

1. 三単現のS

2. 時制

3. 単数/複数

です。

これをチェックするだけで。

ほとんどのミスを減らすことができます。

実際に指導して。

テストのとき。

「解いたあとにこの3つをチェックしてね」

と伝えて。

チェックするのを癖づけしたところ。

間違いが減りました。

方法3:データベースを作る

指導では。

「みんなが間違うところ」

というのは事前に。

「ここは気をつけて」

と注意することができます。

先ほどの英語の注意事項などは。

共通したよくあるミスです。

ですが。

「その子独自のミス」

というのがあります。

ある意味「癖」といったものかもしれません。

模試のときに。

よくするミスなどをチェックして。

その問題だけをやるようにします。

まとめ

ケアレスミスは「気をつけなさい」では直りません。

やり方を変えることが大切です。

そして。

「ケアレスミスも実力のうち」

です。

「うっかりしただけ」

と流さないでください。

ケアレスミスを防ぐ3つの方法:

1. やり方を変える

転記元と転記先を近くする。

見直し方法を変える(3×5 → 5×3)。

2. チェックリストを作る

中学生の英語なら:三単現のS、時制、単数/複数。

解いたあとにチェックする癖をつける。

3. データベースを作る

「その子独自のミス」をチェック。

模試でよくするミスを記録して、その問題だけをやる。

「この子は実力があるのに。計算ミスがなければ90点が取れたのに」

と言わないでください。

ケアレスミスも実力のうちです。

学習ジム・コーチ 堀