2025.10.18

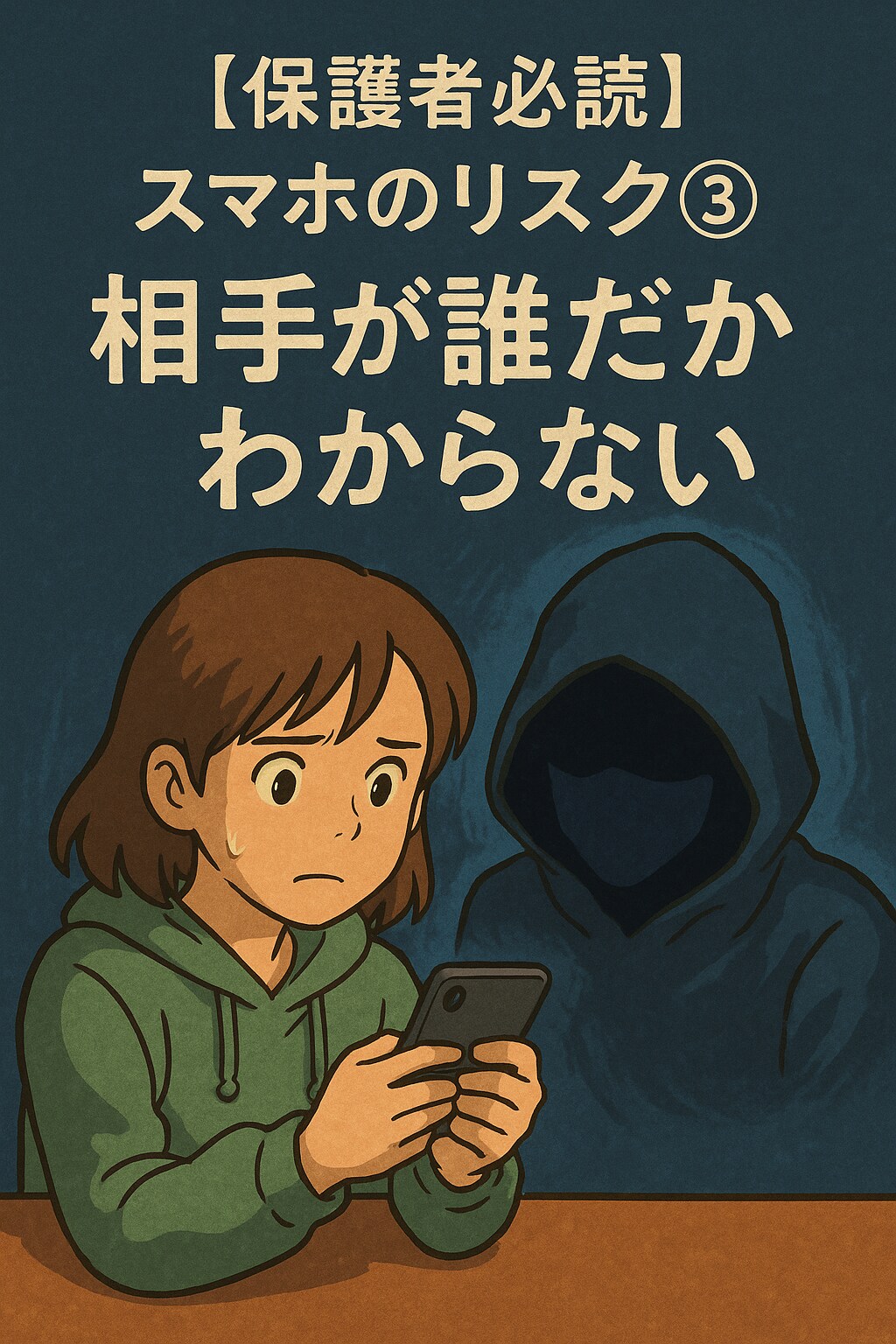

【保護者必読】スマホのリスク③相手が誰だかわからない

お子さんにスマホを持たせている保護者の方へ。

「うちの子は大丈夫」

そう思っていませんか?

スマホは便利です。世界中の情報にアクセスでき、遠く離れた人とも簡単につながれる。

でも、その便利さの裏には、お子さんを危険にさらすリスクが潜んでいます。

それは「相手が誰だかわからない」ということです。

ネット越しでは本性が見えない

インターネットを介すると、相手の本当の姿が見えなくなります。

自動車の免許を取るとき、最初に事故の映像を見せられますよね?

便利な自動車にもリスクがあるように、スマホにもリスクがあります。

特に気をつけるべきは、「常識が通じない人」と簡単につながってしまうことです。

私が電話面接を必須にしている理由

私のオンライン塾では、体験の前に必ず電話面接をしています。

これには3つの理由があります:

- 親御さんに安心してもらう

- お子さんの状況を知る

- トラブルになりそうな相手を事前にお断りする

「せっかくのお客さんを断るなんて...」

そう思われるかもしれません。

でも、長年この仕事をしていると、「この家はトラブルになりやすい」というのが分かるようになるんです。

25年前の苦い経験

私がインターネットビジネスを始めたばかりの頃、こんなことがありました。

メールのやりとりは丁寧で、文章も普通でした。

でも、電話で話したときに「嫌だな...」という感じがしたんです。

その予感は的中しました。

その方は:

- 夜中の12時に酔って電話してくる

- 誰かと常に揉めている

- 私が指導中でも電話がなりっぱなし

何時間も電話で話しても解決せず、電話代は月6万円に...

結局、その方との関係は終わりましたが、他の人から聞いた話では、別の所でも同様のトラブルを繰り返していたそうです。

電話したときの印象では「やくざまがい」の方でした。

これは決してメールだけでは判断できないことです。

文章と本人は違う?

ネットでよくあるのが、「文章と本人のギャップ」です。

ケース1:がっかりした例

あるセラピストの方のブログを読んで感動しました。

「相手の良い所を見つけましょう」と素晴らしいことを書いている。

「この人に会ってみたい!」

そう思って実際に会って食事をしたら...がっかりです。

話す内容は:

- 「私の知っている○○さんはダメ」

- 「△△さんはあの人はどうしょうもない」

悪口ばかりでした。

思わず「違うやん」と突っ込みを入れたくなりました。

ケース2:意外と良かった例

逆に、ブログの内容が毒舌で「この人は避けた方がいい」と思っていた人が、会ったら「ムチャクチャ紳士的」ということもありました。

だから、私も良い人なんて思わないでください(笑)

私も電話をしたら「文章とは違う」とよく言われます。

匿名の怖さ

18年もこの仕事をしていると、いろいろなことがあります。

休みの日のメルマガ

以前は休みの日はメルマガをお休みにしていました。

すると、「休むなんて信じられない」という非難のメールが届きます。

もちろん無料なので、そんな義務はないのですが...

同業者のスパイ行為

今では普通に「塾の先生の子どもを指導する」ということをしています。

塾の先生も正直に「実は家では塾をしているのです」と話してくれます。

生徒の集客の相談にのることもあります。

ですが、以前は「自分の素性を語らず、偽名で申し込む」ことがあったのです。

例えば:

- 体験で「山田太郎」という名前で申し込み

- そのアドレスを調べてみると「山川太郎」で塾をしていた

- 住所が途中までしか書いてない

- 指導していて「無料ではなかったのですか?」とお金を払わない

こんなこともありました。

子どもが巻き込まれる危険

中学生では「出会い系」を使う子もいます。

以前聞いた話では、出会い系で社会人の人と会っている子もいました。

実際のニュース事例①

北海道で、SNSを通じて知り合った10代前半の少女に乱暴した疑いで、埼玉県の25歳男が逮捕されました(2025年10月3日・産経ニュース)。

当時男が住んでいた函館で、SNSを通じて知り合ったとみられています。

実際のニュース事例②

熊本県で、女子生徒のわいせつ動画を撮影させ販売した疑いで、20~30代の男女が逮捕されました(2025年10月2日・TBSNEWSDIG)。

実際のニュース事例③

宮崎県都城市で、中学生(15歳)が大麻所持の疑いで逮捕されました(2025年10月2日・TBSNEWSDIG)。

ネットを通じて大麻を入手したとみられています。

いずれも、SNSやネットが関係しているのです。

結論:保護者ができること

自動車の免許を取るとき、最初に事故の映像を見せられますよね?

便利な自動車にもリスクがあるように、スマホにもリスクがあります。

お子さんを守るために、保護者ができることは:

- リスクを知っておくこと

- お子さんに具体的な事例を使って危険性を伝えること

- 「ダメ」と禁止するだけでなく、「なぜダメなのか」を理解させること

もちろん、スマホにはメリットもたくさんあります。

でも、リスクを知った上で使わせることが大切です。

それさえ頭に入れておけば、あとは良いことだらけです。

FAQ:保護者からよくある質問

Q1. 子どもにネットの危険性をどう伝えればいいですか?

A. 具体的な事例を使って説明することをお勧めします:

- 実際のニュース事例を見せる

- 「相手が誰だか分からない」ことのリスクを説明

- 個人情報を教えないことの重要性

「ダメ」と禁止するだけでなく、「なぜダメなのか」を理解させることが大切です。

Q2. スマホを持たせないほうがいいでしょうか?

A. スマホ自体は便利なツールです。問題は「使い方」です。

- フィルタリング機能を設定する

- 使用時間を決める

- どんなアプリを使っているか把握する

- 定期的に会話する

完全に禁止するより、正しい使い方を教えることが重要です。

Q3. 子どもが知らない人とSNSでやりとりしているようです。どうすればいいですか?

A. まず、頭ごなしに怒らないことが大切です:

- 「誰とやりとりしているの?」と優しく聞く

- 相手が本当に安全な人か一緒に確認する

- オフラインで会う約束をしていないか確認

- 個人情報(住所、学校名、本名など)を教えていないか確認

お子さんが「隠す」ようになると、かえって危険です。

Q4. うちの子は大丈夫だと思うのですが...

A. 「うちの子は大丈夫」と思っている保護者の方のお子さんほど、実は危険なことがあります。

理由は:

- 保護者が無関心だと、子どもは誰にも相談できない

- 何か起きても「怒られる」と思って隠す

- 危険な状況に気づかない

オフラインだったら「この人はやばそう。近づかないでおこう」と思うのが、ネットを介するとそれが甘くなります。

「誰かわからない」というのが一番怖いのです。

定期的にお子さんと会話し、何かあったら相談できる関係を作っておくことが大切です。

学習ジム・コーチ 堀哲嘉